周树人《文化偏至论》之成立——以材源为中心

李冬木;《文化偏至论》的材源调查揭示其文本构成及思想来源,为解读提供史实依据。调查显示:桑木严翼《尼采伦理说一斑》(1902)为“德人尼佉”来源;烟山专太郎《论无政府主义(续)》与《近世无政府主义》(1902)为“德大斯契纳尔”来源;斋藤信策《艺术与人生》(1907)为“易卜生”部分来源;金子筑水《近代思想界之趋势》(1906)之第二、第三和第六,是“非物质”“重个人”的论题框架和关于“神思宗”“神思新宗”的主要素材来源。《文化偏至论》是28岁的周树人在“越境”之地以“个人主义”为核心,熔铸日本明治语境思想与自创文体的产物。其成立标志着中国同步世界思潮的“个人主义”文本诞生,也反映了周树人在自我人格塑造中的重要进展。

鲁迅与“托尼学说”新探

沈庆利;如果说列夫·托尔斯泰是鲁迅敬重有加的精神长辈,那么,尼采则是他更为熟悉却“同曲异工”、终至分道扬镳的心灵“兄长”。尼采为病态的西方文明开出了一剂包含太多“毒素”的“猛药”,鲁迅最大限度剔除其中的“毒素”并化入自己的思想人格和创作之中。他虽不认同托尔斯泰的无限宽容之类主张,却终其一生对托尔斯泰的思想境界“心向往之”,以各种方式与之进行精神对话,追随着托翁自我剖析、自我忏悔的精神求索和殉道式牺牲精神。鲁迅在“托”“尼”之间的精神传承和取舍,揭示出现代中国文人与西方主流哲学深层对话的可能。

破“静穆”以存“热烈”——“朱鲁之争”的话语逻辑兼及《“题未定”草》系列杂文的论争策略辨析

刘祎家;1936年围绕朱光潜“静穆”说引发的鲁迅对朱光潜的批驳,触发文坛震动。这次论争表面上看是诗学之争,实则呈现出两套话语逻辑背后的碰撞。在这次论争中,朱光潜与鲁迅不仅展示出各自在美学观、文学观、所依托的思想资源及文艺批评方法上的不同,亦呈现出如何理解和把握文学的内在动力学机制的分歧。更为重要的是,这次论争充分展示出朱光潜与鲁迅两人在体认历史的姿态、方式、位置上的差异,背后勾连起鲁迅与“京派”在思想逻辑上的深深沟壑。鲁迅借助“借题发挥”的论争策略,在《“题未定”草》系列杂文中曲折地破“静穆”以存“热烈”,彰显出开放而能动的主体立场。

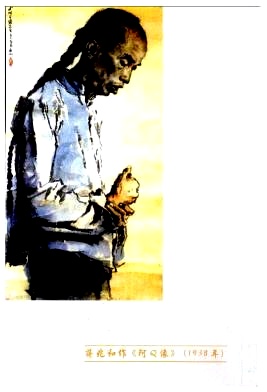

对夏志清批评《阿Q正传》的质疑与重估

高旭东;夏志清逝世后,学界多是对《中国现代小说史》杰出贡献的肯定,却遮蔽了其存在的问题,尤其是对鲁迅《阿Q正传》的忽视与误读。对此,中国学界还没有进行全面系统的反省。阿Q之名意为中国传统文化的象征符号“圆圈”,具有深刻的文化内涵,夏志清却将阿Q之名说成是“故弄玄虚”。夏志清认为阿Q是一贯的革命者,认为阿Q代表着正义感与觉醒,都是其并未充分细读文本所致。他认为鲁迅在创作中“感到厌烦”就将笔下的阿Q处死,也是未细读作品的结果,因为小说的《序》中就已写明阿Q犯案被处死,而由此他指出的小说格调的不连贯也失去了依据。《阿Q正传》的艺术表现技巧最为复杂,且不乏现代性,夏志清的简单否定显得十分苍白。可以说,对鲁迅尤其是对《阿Q正传》的整体否定是夏志清的小说史比较突出的缺憾。

《野草》的新译与新解——庄爱玲的贡献评介

顾钧;张日;2022年《野草》最新英文全译本的出版是近年来国际汉学界重要的鲁迅研究成果,对此国内学界尚少关注。译者庄爱玲是当今国际汉学界最为活跃的鲁迅研究专家之一。本文分两个部分评介了庄爱玲的贡献。第一部分重点讨论了《野草》篇目标题的翻译与理解,与1974年杨宪益、戴乃迭首个全译本相比,新译本力求更加书面化的表达、也更为贴近原作的语言风格和思想内涵,做到了后出转精。庄爱玲的“译者前言”提出了不少独到的见解,如《野草》内容的“非人类”特点、文体的“颠覆性创新”等。第二部分以《好的故事》和《墓碣文》为例,重点分析了庄爱玲对于“语言不充分性”和“中间物”的解读,并从翻译的角度探讨了《野草》中文言与白话、中国传统与西方现代之间的关系问题。

思想的维度:论刘慈欣对鲁迅思想的继承与发展

王文英;尹冠儒;刘慈欣的科幻创作中体现出对鲁迅思想的继承与发展。人性批判方面,鲁迅剖析了国民性及其历史文化根源,刘慈欣则将批判视野拓展至全人类物种层面,在宇宙尺度和极端环境下揭示人类共有的生物本能弱点;伦理道德方面,鲁迅致力于解构封建伦理,呼唤个体觉醒与新型人际关系,刘慈欣则通过科幻设定将家庭伦理升华为宇宙伦理和文明存续的隐喻,并提出了“零道德宇宙”的观点。刘慈欣既继承了鲁迅的批判精神和启蒙追求,又在主题和视野上实现了重要创新与发展,二人在中国文学发展脉络中的意义与价值,亦在这种互相对话、补充与观照之中愈发凸显。

网站访问量

今日访问量: 0